自己脂肪由来幹細胞による慢性疼痛治療

「自己脂肪由来幹細胞による慢性疼痛治療」とは?

新たな再生医療として、自己脂肪由来幹細胞の点滴療法を開始しております。

● ご自身の腹部の脂肪採取により培養した脂肪由来の幹細胞を使用

ご自身の幹細胞を利用するため、拒絶反応やアレルギーも起こりにくい安全性の高い治療です。

また、培養は高い技術力を持つCPC(細胞加工施設)で行うため、当院の治療では生き生きとした生細胞を使用します。幹細胞の生存率が高く、身体に定着しやすいという特長があります。

● 培養した幹細胞を点滴(静脈投与)で血管に注入

投与された幹細胞は全身を巡り体内の傷ついた組織や臓器の修復や機能の回復を促します。

自己脂肪由来幹細胞による慢性疼痛治療の効果

培養した幹細胞を点滴(静脈投与)することで、原因が特定できず長期間痛みが続くその慢性疼痛(まんせいとうつう)の、原因となる慢性炎症を抑え、抹消神経の傷害部位を修復することにより、侵害受容性疼痛や神経障害性疼痛を緩和させる効果が期待できます。原因が分からない非器質的疼痛の一部についても痛みを軽減する可能性もあります。

● 慢性疼痛の具体的な症状

通常、以下のいずれかに当てはまる痛みは慢性疼痛とみなされます。

- 3カ月を超えても続く、もしくは再発する

- 痛みの原因になったけがや病気が治った後も、1カ月以上続く

- 慢性的な病気、治らないけがに伴う痛み

● 驚くべき相乗作用と追加作用

幹細胞は慢性疼痛の部位だけにたどり着いて修復する訳ではありません。他に損傷萎縮した箇所(神経でも皮膚でも内臓脂肪でもあらゆる細胞)があれば相乗・追加作用として、たとえばアルツハイマー病、パーキンソン病、脳梗塞後遺症(神経麻痺・運動障害)、レビー小体型認知症、重症アトピー性皮膚炎、糖尿病、肝硬変などに作用して治癒が行われるということです。

どんな病気でもそうですが治療は早ければ早いだけ効果も早く治癒成績は高くなります。例えばアルツハイマー病などは軽症な時に治療を始めればそれだけ治癒成績は高くなります。

ただし、これらの病気に対する治癒効果はあくまでも相乗・追加作用であり、当院での幹細胞再生医療の目的は慢性疼痛の治療であることをご承知ください。

重要なポイントは、細胞培養センター(CPC)

当院は、幹細胞の培養は、厚生労働省から許可を得た国内でもトップクラスのCPC(Cell Processing Center)(細胞培養加工施設)と提携しています。

脂肪由来の幹細胞は培養するだけでも難しいといわれている中、以下の2つのポイントを高い水準で実現させています。

① 培養した幹細胞は生きているものを投与しないと意味がありません。その

生存率の高さが身体への定着率に大きく関わります。

② ただ幹細胞を増やすだけではなく血管の中をスムーズに動ける大きさの

ものを選定する作業も大事なポイントです。

● クリーンルーム(左)

クリ―ンルーム内は、0.3μm粒⼦が99.99%以上カットできるHEPAフィルターを天井に設置してるため、 24時間365⽇クリーンな空気が内部を循環させています。座って作業をしているのは、バイオハザードセフティキャビネットと⾔います。その中は、無菌操作を行う⼤切な場所です。

● CO2インキュベーター(右)

クリーンルーム内にある、CO2インキュベーターです。温度、湿度、CO2濃度を一定で安定した環境にすることで細胞をより生理的条件に近い状態で培養するための装置です。炭酸ガス濃度を5%にすることで細胞の生育に適したpH7.1~7.4を維持し、細胞の生育していた体内の温度(37°C)を維持し、防カビ、加湿を行っています。

幹細胞培養における凍結処理の細胞活性への影響についての検討

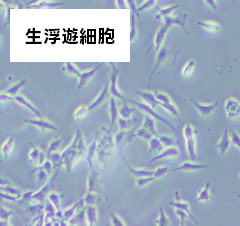

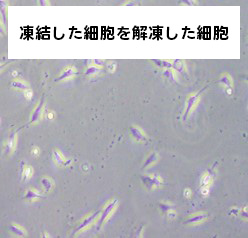

研究結果により、解凍直後の細胞は凍結のダメージにより細胞の活性が3分の1以下に低下していることが示され、このことが治療効果に影響を与える可能性は否定できない。つまり、凍結は問題ないが、解凍時に多くの細胞が死滅するということです。 以上のことから、当院では生細胞の点滴を選択しています。生浮遊細胞なので投与時の生存率が97%以上あります。

幹細胞培養における品質の特徴

国内でもトップクラスのCPCにおいて、品質にこだわっています。

- 酸素処理を行っていませんので、細胞を傷つけることなく取り出すことが可能、また薬品アレルギーの危険がありません

- 幹細胞を培養する際は血液が必要ですが、牛の血液や人工血液ではなく、その方自身の血液で培養します。そのため強い幹細胞になり、アレルギーもありません。

- 幹細胞を培養する際は、品質維持のため2継代の幹細胞のみを移植します。

たにまちクリニックは幹細胞治療の承認を得た医療機関

たにまちクリニックは、再生医療安全確保法に基づき、特定再生医療認定委員会の審査を経て、正式な手順で安全な再生医療を提供できる体制が整っています。 <第二種再生医療 提供計画番号:PB5240038>

副作用・治療のリスクについて

起こりうる副作用

臨床試験では感染、頭痛、注射部位の痛みなどの副作用、健康被害が報告されていますが、いずれも軽微で自然に治癒しています。特別な処置が必要となる、あるいは後遺症が残るといったような重篤な副作用、健康被害は報告されていません。

他の治療法との比較

慢性疼痛の治療法は対症療法が主であり、手術療法などの根治療法がないのが現状です。保存療法としましては(内服薬、貼り薬、神経ブロック、髄腔内持続注入など)、理学療法(温熱療法、牽引療法、マッサージ、はり治療)、物理療法(レーザー治療、直線偏光近赤外線治療など)、カウンセリングなどの心理療法が中心となっているだけで、現状の治療法では十分な疼痛緩和が行えているとは言えません。

このように現行の治療は、疼痛症状の調節と治療による副作用を最小化するための治療法があるだけで、完治できずに多くの人々が苦しんでおります。本治療では、患者本人の脂肪由来幹細胞を投与するため、副作用の心配がなく、末梢神経の炎症部位や過敏になっている末梢神経障害の部位に直接作用することから、根治療法となる可能性があります

料金

カウンセリング料(初診料)

3,300円

採血料(感染症等)

11,000円

慢性疼痛の幹細胞治療1億cellsまでの場合1回

2,420,000円

慢性疼痛の幹細胞治療2億cellsまでの場合1回

3,630,000円

全て税込み価格です

※採血にて感染症が判明した方は、追加細胞培養費用が発生いたします。

注意事項

【慢性疼痛の幹細胞治療の費用には以下の費用が全て含まれています】

1. 脂肪採取手技(幹細胞をお体から採取する費用)

2. 幹細胞培養(数百万倍~数億倍に培養する費用)

3. 幹細胞注入(培養した幹細胞を点滴投与する費用)

【海外の方へのご案内】

海外から治療を受けに来日された方には別料金の設定がございます。

【医療費控除】

お支払いいただいた料金・費用等、治療費には、その一部が税金から還付される医療費控除制度の対象になる場合があります。

当院ではお支払い頂いた治療費の領収書を発行しておりますので、大切に保管してください。

慢性疼痛の幹細胞治療におけるキャンセルポリシー

- 脂肪採取時にお支払いいただいた費用は理由如何を問わず返金出来かねます。

- 脂肪採取当日までのキャンセルの場合、診察料・採血料を除いた費用をご返金いたします。

- 細胞投与予定日の3週間前を過ぎて治療をキャンセルもしくは日程変更した場合、細胞培養を委託している施設や搬送業者のキャンセル料が発生している場合がございます。患者さまのご都合により治療をキャンセルされた場合は、当院の定めるキャンセル料(375,000円)を別途お支払いいただきますので、あらかじめご了承ください。

- 投与日当日に来院できない場合は、必ず翌日の昼の12時までにお越しください。期限を超えた場合はいかなる場合は投与が出来ません。

施術の流れ

カウンセリングにて、最適な治療法をご提案

問診票にご記入いただき、痛みの症状に合わせた治療法(自己脂肪由来幹細胞治療、PRP療法など)のご説明をさせていただきます。治療内容・治療期間の目安・料金など詳しくご説明いたします。

治療の開始

自己脂肪由来幹細胞治療の場合

1 感染症の採血検査

2 米粒4つ分ほどの脂肪を採取します。

※同日に培養で使用する血液も採血します。

3 CPC(細胞加工施設)にて約6週間、細胞の培養をおこないます。

4 点滴を用いて培養した幹細胞を投与します。

※細胞投与日は事前に決定しますので、3週間前を過ぎると投与日変更は出来ません。必ずご指定日に来院ください。

※次回を希望される方は、同日に次回の培養で使用する血液も採血します。

治療後は経過観察

自己脂肪由来幹細胞治療による再生医療は、術後すぐに痛みが全て消え去るような性質ではなく通常数ヶ月かけて徐々に回復していく療法になります。ですが、少しでもご不安に感じられる場合は治療後もご連絡ください。

よくある質問

自己脂肪由来幹細胞治療についてのよくある質問

治療が受けられないことはありますか?

治療が受けられないことはありますか?

![]() はい。術前の血液検査にて感染症(AIDS、ATL、ウイルス性肝炎B型・C型、梅毒など)が

判明した場合は治療が受けられない場合もございます。

はい。術前の血液検査にて感染症(AIDS、ATL、ウイルス性肝炎B型・C型、梅毒など)が

判明した場合は治療が受けられない場合もございます。

また、他の疾患の治療が最優先の場合も同様となります。

幹細胞とはどんな細胞ですか?

幹細胞とはどんな細胞ですか?

![]() 脂肪由来幹細胞は体の脂肪組織に含まれる細胞で脂肪細胞や軟骨細胞、骨細胞になることができる細胞です。

脂肪由来幹細胞は体の脂肪組織に含まれる細胞で脂肪細胞や軟骨細胞、骨細胞になることができる細胞です。

このような色々な種類の細胞になることができる細胞は、

木に例えると複数の枝を支える幹に相当することから幹細胞と呼ばれています。

体の中には色々な種類の幹細胞が存在しており、

ケガや病気により傷ついた組織の修復を行っているだけではなく、

常に新しい細胞を作り出すことで体全体の新陳代謝を支えています。

また、全く別の働きとして幹細胞には免疫を強力に抑え込む力があることも分かっており、

痛みの原因となりうる炎症を抑える効果のある物質を分泌する性質があります。

幹細胞治療で効果が出るのにどのくらいの期間がかかりますか?

幹細胞治療で効果が出るのにどのくらいの期間がかかりますか?

![]() 個人差がありますが約2ヶ月〜半年ほどで効果が期待できます。

個人差がありますが約2ヶ月〜半年ほどで効果が期待できます。

自己脂肪由来幹細胞治療による再生医療は、

術後すぐに痛みが全て消え去るような性質ではなく通常数ヶ月かけて徐々に回復していく療法になります。

ですが、少しでもご不安に感じられる場合は治療後もご連絡ください。

どこから脂肪を採取しますか?

どこから脂肪を採取しますか?

![]() おへその近く、または臀部などの傷跡が目立たない部分からごくわずかの脂肪を採取します。

おへその近く、または臀部などの傷跡が目立たない部分からごくわずかの脂肪を採取します。

保険は利かないのですか?

保険は利かないのですか?

![]() 保険適用外の治療となっております。

保険適用外の治療となっております。

再生医療は体に害はないのでしょうか?

再生医療は体に害はないのでしょうか?

![]() ご自身の細胞を投与するため拒絶反応という心配はありません。

ご自身の細胞を投与するため拒絶反応という心配はありません。

また、当院は第二種•第三種再生医療等計画を厚生労働省に提出し受理されました。

これにより、今まで日本国内で受けることが困難であった再生医療を提供できることになりました。

再生医療安全確保法に基づき、特定再生医療認定委員会の厳しい審査を経て、

正式な手順で安全な再生医療を提供できる体制が整っていますのでご安心ください。